Bekenntnisse einer inkorrekten Feministin (4)

Sep 30, 2018

Ich entschied mich für mein Buch für Betty Prashker von Doubleday Verlag, da sie bereits Kate Millett betreute. Kate begrüßte Women and Madness, gleich nachdem sie das Buch gelesen hatte, und das machte mich sehr glücklich. So etwas war neu: Frauen fördern ihre Bücher gegenseitig in einer Weise, die auch Verleger beeindrucken kann. Ich rief Kate an, um mich zu bedanken und wir beschlossen, uns zu treffen.

Ich besuchte sie auf ihrer Farm in der Nähe von Poughkeepsie, New York. Sie betrachtete ihr Grundstück in einer sehr altmodischen, eher für das 19. Jahrhundert typischen Art und Weise als das einzig wirklich Zuverlässige im Leben. Sie wollte Tannen für Weihnachtsbäume pflanzen, um aus deren Verkaufserlös die Steuern und die notwendigen Renovierungen bezahlen zu können. Auf ihrem Grundstück standen drei große Gebäude, die sowohl erneuert werden mussten, als auch laufender Pflege bedurften. Sie träumte davon, aus ihrem Eigentum einen sommerlichen Rückzugsort für Künstlerinnen zu machen, wo Frauen teils für die Farm tätig sein – den Rasen mähen, pflanzen, renovieren – und teils an ihren eigenen Werken arbeiten könnten.

Kate und ich hatten einen wunderbaren Abend. Sie grillte uns dicke Steaks, öffnete dazu eine Weinflasche nach der anderen, und wir lachten viel über „unsere Bewegung“. Die Stimmung war wie in einem Mädchen-Schlafsaal im College oder wie das Zusammensein mit einer Schwester – Erfahrungen, die ich niemals im wirklichen Leben machen konnte.

Wir blieben lange auf. Kate meinte: „Mag sein, dass sie denken, bereits alles gesehen zu haben, aber warte nur, bis sie dich sehen. Du bist anders.“Unsere liebe Freundin Linda Clark erzählte mir, was Kate damals zu ihr sagte: „Phyllis ist unterwegs direkt nach oben, zur Spitze“.

Viel Missgunst, Neid und auch Hass

Was für eine Freude war es, sich mit unserer allerersten feministischen Ikone schwesterlich verbunden zu fühlen! Ikonen sind faszinierend. Kate war als Erste da, direkt auf dem Titelblatt des Time Magazine. In einem gewissen Sinn ist sie für unsere Sünden gestorben. Sie konnte hervorragend andere Frauen herumkommandieren, aber mochte sie es noch so oft und schonungslos machen – das kam nicht einmal in die Nähe dessen, wie sie von prominenten Anti-Feministen verspottet wurde oder wie lesbische Feministinnen sie dazu nötigen wollten, sich als bisexuell und/oder lesbisch zu outen. Es gab viel Missgunst, Neid und auch Hass, weil sie berühmt war. Sie schrieb darüber in ihrem Buch Flying.

Ein Jahr später bat mich Betty vom Doubleday Verlag sehr eindringlich, Kate zum Entfernen des lesbischen Materials aus ihrem Buch Fliegen zu überreden, anderenfalls werde das Buch selbst fliegen – nämlich aus dem Verlagsprogramm. Ich sagte ihr, dass ich das unmöglich tun kann. Betty befürchtete wohl, dass die lesbischen Inhalte das Buch zum Scheitern bringen würden. Wie hätte sie ahnen können, dass Homosexuelle bald eine nicht übersehbare und starke Bewegung für den Kampf um gleiche Rechte ins Leben rufen würden. Mag sein, dass Betty den fordernden, unduldsamen Ton des Buchs nicht mochte. Genau diesen Ton bewunderte ich allerdings, mich erinnerte er an James Joyce. Ein Jahr später, 1973, erschien der ulkige Roman Fear of Flying aus der Feder meiner Freundin Erica Jong. Es brachte ihr überschwängliches Lob von John Updike ein und damit fing der Höhenflug in Richtung Bestseller an. Kate musste sich von Doubleday trennen und wechselte zu Bob Gottlieb beim Verlag Knopf, bei dem ihr Buch 1974 veröffentlicht wurde – es schlug wie eine Bombe ein. Ich mag beide Bücher.

Vor den 1970ern arbeiteten Frauen in Verlagshäusern als unterbezahlte Sekretärinnen oder Assistentinnen, die zusehen mussten, wie ein Mann nach dem anderen die Karriereleiter hinaufbefördert wurde. Buchbesprechungen für die Werke männlicher Autoren waren sowohl häufiger als auch öfter positiv, als dies bei weiblichen Autoren der Fall war. In den bekanntesten oder als intellektuell geltenden Medien waren männliche Kritiker in klarer Mehrheit. Das führte zu Protesten seitens der Feministinnen. Es gab erste Erfolge. Sie wurden allerdings dadurch konterkariert, dass männliche Verlagsmitarbeiter miteinander im ideologischen Clinch liegende Feministinnen dazu aufforderten, die Bücher der jeweiligen Gegnerin zu rezensieren – was sie dann allzu gerne taten.

Entweder Kochbücher oder Bücher über Sex

In den sechziger Jahren schrieben Frauen keine feministischen Bücher. Frauen schrieben zwar manch einen Bestseller, aber das waren entweder Kochbücher oder Bücher über Sex, jedenfalls sicher keine Bücher über die Befreiung der Frau. Die Bücher Sex and the Single Girl von Helen Gurley Brown (1962) oder Human Sexual Response von William Masters und Virginia Johnson (1966) waren Sensationen. Das richtungsweisende Buch von Betty Friedan (The Feminine Mystique, 1963) war hingegen keineswegs sofort ein Bestseller.

Ganz anders war es dann zwischen 1970 und 1975, als „dancing dog“-Feministinnen (den Ausdruck prägte Cynthia Ozick*) ein Buch nach dem anderen veröffentlichten. Wir waren gesucht, man schrieb über uns, es gab Interviews, wir konnten kaum etwas falsch machen. Plötzlich feierte man unsere Arbeit, Verleger oder andere Autoren veranstalteten Buchpartys für uns.

Auf einer Buchparty für Alix Kates Shulmans Roman (Memoirs of an Ex-Prom Queen, 1972) rannte Vivian Gornick zu mir, außer Atem und in Panik. „Was will sie von mir?“ klagte sie. „Was soll ich tun?“.

„Sie“, das war die lesbische Aktivistin Rita Mae Brown, die gerade sehr gelassen vorbeikam und meinte: „Guck dir doch ihre schönen grünen Katzenaugen an. Ich kann nicht aufhören, sie anzustarren“. Die Panik, die sie ausgelöst hat, hat sie genauso trotzig wie vollständig ausgeblendet. Rita Mae kam aus armen Verhältnissen, später veröffentlichte sie den Roman Rubyfruit Jungle, lebte eine Weile mit der Tennisspielerin Martina Navratilova zusammen, ließ sich dann nieder, nahm an Fuchsjagden teil und schrieb erfolgreiche Kriminalromane mit ihrer Katze Sneaky Pie Brown als Ko-Autorin.

Ich hätte mein erstes Buch Women and Madness wahrscheinlich so oder so geschrieben, ganz unabhängig von dem Jahrhundert, in das ich hineingeboren wurde. Dass ich es gerade dann tat, als die zweite Welle der Frauenbewegung erstarkte, sicherte dem Buch ein aufmerksames Publikum, das sich die Ideen darin sofort zu eigen machte.

Ich liebte es, alleine zu leben

Warum gerade dieses Thema und kein anderes? Hatte ich Verwandte mit psychischen Erkrankungen? Ja, natürlich. Aber niemand steht eines schönen Tages auf und fängt an, ein Buch wie Women and Madness zu schreiben, bloß um seine seelisch kranken Angehörigen besser zu verstehen.

Ich erinnere mich nicht mehr genau, was ich in jenem Sommer tat, bevor das Buch in den Buchhandlungen eintraf. Ich glaube, ich verbrachte einige Wochen in der MacDowell Künstlerkolonie, um meinen Essay über die Psychohistorie der Amazonen zu beenden. Ewas später in jenem Sommer mietete ich ein Haus in Lomontville, New York, unweit vom Ashokan-Damm. Ich liebte es, alleine zu leben. Es war eine beglückende Zeit. Dort beendete ich die Einführung zu Women and Madness, und ich erinnere mich ganz klar, wie ich einmal spät nachts aus dem Haus trat, den Mond ansah und genau wusste, dass ich möglicherweise die Welt verändern könnte – mitsamt meiner eigenen Welt.

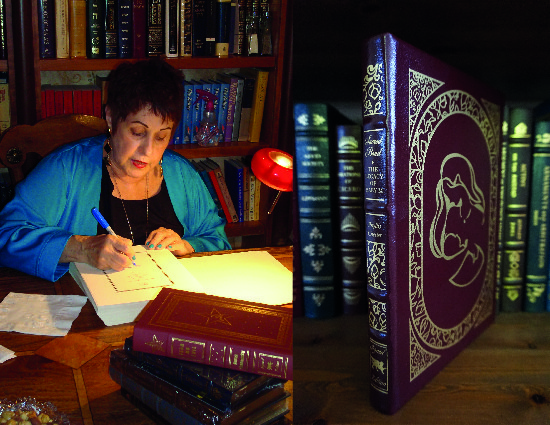

Oktober 1972. Der Tag der Veröffentlichung kam. Meine Lektorin Betty schickte mir ein in Leder gebundenes Exemplar meines Buches, ich habe es heute noch (Ich hätte gerne ein in Leder gebundenes Exemplar jedes meiner Bücher, aber das ist viel zu teuer). Judy Kuppersmith, eine Studienkollegin aus der College- und Universitätszeit, organisierte eine Geburtstagsfeier für mich. Sehe ich mir heute die Fotos an, bekomme ich feuchte Augen. Hier ist Alix Kates Shulman, sie hält ihre Gabel in die Höhe, wirft dabei ihren Kopf übermütig in den Nacken. Und dort Gloria, in Jeans auf dem Boden sitzend, unsere Köpfe berühren sich. Dann Tina Mandel, eine der Gründerinnen des Identity House, der allerersten Organisation, die Peer-Beratung für Homosexuelle anbot. Von Gloria bekam ich einen Ring geschenkt, der aus einer griechischen Münze gefertigt wurde und die Göttin Athena darstellte. Die Menschen reagierten auf das Wiederaufleben des Göttlichen in femininer Form in Women and Madness, es schien uns zu ermächtigen, Kraft zu geben. Dass die Menschen früher Göttinnen verehrten, dass das Göttliche auch weiblich ist, dass Gott auch eine feminine Seite hat – sollte all dies nicht das Selbstbewusstsein von Frauen stärken und auch die Art und Weise verändern, wie Frauen gesehen und erlebt werden?

Catharine Stimpson war Professorin für Literatur, eine leidenschaftlich ambitionierte feministische Akademikerin. Sie unterrichtete am Barnard College und lebte in der Bowery, in der Nähe von Kate Millett. Stimpson war Gründerin und Herausgeberin der akademischen Zeitschrift Signs: Journal of Women in Culture and Society. Später war sie Präsidentin des Berufsverbands Modern Language Association und Beraterin für den Genius-Förderpreis der MacArthur Foundation sowie Dekanin des Graduiertenprogramms der New York University. Großzügigerweise veranstaltete sie eine Buchparty für Women and Madness, weil ich, genauso wie Kate, langsam prominent wurde.

„Amtlich bescheinigte Verrückte“

Die Zeit verging wie im Flug auf der Party – man ist kaum geistig präsent auf seiner eigenen Buchparty. Man ist wie in einem geänderten Bewusstseinszustand. Aber es wird von einem erwartet, jeden so zu grüßen, als wäre er ein Politiker, der für ein höheres Amt kandidiert. Stimpsons Loft war dunkel, aber riesig. Zwei ehemalige Liebhaber und meine Familie waren auch anwesend. Meine Verwandten saßen eng zusammen, steif, die Frauen ihre Handtaschen umklammernd. Die Party war voller Feministinnen. Meine besten Kumpelinnen Barbara Joans, Barbara Chasen und Judy Kuppersmith waren da, auch die Schauspielerin und Theaterliebhaberin Anselma Dell’Olio, die Anwältin Emily Jane Goodman (die später Ko-Autorin eines meiner Bücher wurde), die Psychologinnen Leigh Marlowe und Elaine Stocker sowie alle feministischen Studienkolleginnen aus der Zeit am Richmond College.

Jill Johnston war draußen am Eingang und trug eine Reklametafel um den Hals mit der Aufschrift: „Amtlich bescheinigte Verrückte“. Ich konnte das nicht ernsthaft bestreiten, habe sie aber mehrfach gebeten, reinzukommen. Sie hatte etwas gegen Ärzte, die über psychische Krankheiten schrieben.

Die aus dem Süden stammende lesbische Autorin Bertha Harris (deren Roman Lover (1967) stark an Djuna Barnes erinnert) war betrunken und schlug auf Dr. Sal Maddi ein, der mein Buch im Saturday Review rezensierte.

Gut gemacht, Schwester ...

Das kleine Mädchen aus Brooklyn, das früher mal von anderen abgelegte Kleidung trug und sich von Männern übel behandeln ließ, war angekommen. Nichts ist vergleichbar mit der Feier der Veröffentlichung des ersten eigenen Buches.

Ich wurde gebeten, Vorträge zu halten auf einer Radcliffe Konferenz über Frauen und Psychische Gesundheit und beim Harvard Graduiertenprogramm „Community Psychiatry“. Damals dachte ich, wäre ich ein Mann, hätten diese Einladungen sicher eine Chance für einen Lehrauftrag bedeutet. Innerhalb einer einzigen Woche nach meinem Vortrag kündigten vier Assistenzärztinnen ihre Verträge in der Psychiatrie. Sie schrieben mir und erzählten, dass mein Vortrag ihr Leben geändert habe.

Das Image, schrill, männerhassend, hysterisch zu sein

Dr. Paul Rosenkrantz und seine Frau Barbara luden mich auf eine Party in ihrer Wohnung in Cambridge ein. Paul hatte mit Harvard nichts zu tun, aber Barbara war Privatdozentin für Wissenschaftsgeschichte, und sie war die erste Frau, die 1974 die Position des house master** in Harvard bekam (mit ihrem Mann als co-master). Paul hatte, zusammen mit Dr. Inge Broverman, eine wichtige Studie über sex- und rollenbasierte Stereotypen bei der Diagnose psychischer Krankheiten veröffentlicht, die ich in Women and Madness zitiert hatte.

Plötzlich stand Adrienne Rich vor mir, die Dichterin. Ich hatte sie noch niemals vorher getroffen. „Du hast die psychische Gesundheit für die Frauen gerade revolutioniert“, sagte sie. „Ich bin gekommen, um dir meine Hochachtung auszusprechen.“ Ich war verblüfft. Wir sprachen kurz miteinander und ich sagte ihr: „Die New York Times hat bisher keine Rezension veröffentlicht, und wahrscheinlich wird sie es auch in Zukunft nicht tun, das meint zumindest meine Lektorin.“ Sie antwortete: „Ach wirklich? Gut, mal sehen, was man da tun kann.“

Ende November erschien ihre vernichtende Kritik von Midge Decters The New Chastity and Other Arguments Against Women’s Liberation im New York Review of Books und sie erwähnte darin meine Arbeit. Phil Donahue (der später Marlo Thomas heiratete) war damals jemand wie Oprah (Winfrey) heute. Er stellte Feministinnen wie mich im Rahmen einer Stunde respektvoller Konversation vor. Er war ein hervorragender Interviewer.

Frauen fingen an, mir zu schreiben. Mein Buch war etwa seit einen Monat publiziert, es gab bereits Rezensionen in den Zeitschriften Kirkus Review, Publisher’s Weekly, Library Journal – in allen Branchenpublikationen – und in Saturday Review, Psychology Today, the Village Voice, New Republic. Aber in der New York Times war es immer noch nicht besprochen.

Für die Haute volee kommt eine positive Buchkritik in der New York Times einem Ritterschlag oder einem Kuss der Götter gleich. Aber Bücher von weiblichen Autoren – und erst recht feministische Bücher von weiblichen Autoren – hatten noch immer das Image, schrill, männerhassend, hysterisch, das Machwerk von „dancing dogs“* zu sein – kein Stoff mit Potenzial zum Klassiker.

Eine einzige Zeitschrift hatte eine gewaltige Macht als Gatekeeper

In der damaligen Buchsaison, in der andere feministische Bücher bereits sechsstellige Summen für die Paperback-Rechte einbrachten, stand Women and Madness noch ziemlich schwach da. Weder gab es eine tonangebende Buchbesprechung, noch waren die Verkaufszahlen überzeugend – und so beschloss Doubleday, dass es jetzt an der Zeit wäre, die Paperback-Rechte abzustoßen, bevor die Leute jedes Interesse an dem Buch verlieren würden.

Doubleday hatte Recht. Sie verkauften die Paperback-Rechte für eine lächerliche Summe – vielleicht war es das beste oder gar das einzige Angebot. Ich war so enttäuscht, dass ich meine Lektorin Betty mitten in der Nacht unter Tränen anrief. Ich hatte keine Perspektive, und was ich vorhatte, nämlich Geld zu spenden für feministische Vorhaben, war nun nicht mehr möglich.

Nun, es war vielleicht besser so. Denn an diesem Punkt wurde mir klar, dass ich besser meinen regulären Job behalten sollte, um mir das Schreiben und den Aktivismus leisten zu können.

Etwa einen Monat später erschien eine lange, begeisterte Buchbesprechung von Women and Madness auf dem Titelblatt des New York Times Book Review, geschrieben von Adrienne Rich. Es kann gut sein, dass dies die allererste feministische Arbeit meiner Generation war, die solche Lorbeeren bekam. Der Verkauf stieg sprunghaft an, mein Verleger roch den großen Gewinn. Ja, eine einzige Zeitschrift hatte damals eine derartig gewaltige Macht als Gatekeeper. Und heute ist es noch genauso.

Adrienne: Wo auch immer du bist, ich stehe in deiner Schuld, genauso wie Millionen von Frauen, deren Leben sich geändert hat, weil sie dank deiner Buchbesprechung von meinem Buch erfuhren und es lesen konnten. Deine Geste konnte ich nicht direkt erwidern, ich reichte sie dafür an jemand anderen weiter, als ich 20 Jahre später das wichtige Buch Trauma and Recovery von Judith Lewis Herman im New York Times Book Review rezensierte.

Das Leben auf Vortragsreisen war zermürbend

Innerhalb eines Monats erschienen Dutzende weiterer Buchbesprechungen von Women and Madness landesweit und auch überregional in Zeitungen und Zeitschriften. Veranstaltungsagenturen rissen sich um die Rechte, Vorträge von mir zu vermitteln. Studentengruppen an Universitäten baten mich, sie zu besuchen. Aber abgesehen von diesen One-Night-Stand-Reaktionen bot mir keine der Fakultäten die Möglichkeit zur Mitarbeit an, obwohl tausende von Studenten, vor allem weibliche Stundenten, sich darum rissen, das Wort aus meinem Munde zu hören.

Ich wurde berühmt – ich war berühmt. Aber ich mochte weder die Einsamkeit, noch die Anforderungen oder den Neid und auch nicht den Umstand, dass Ruhm einem nicht unbedingt Macht verleiht. Der Ruhm leuchtet zwar hell, bringt aber Probleme mit sich. Berühmt zu sein war nützlich für das Schreiben und auch für die Vortragskarriere. Es bedeutete auch, manches Mal auf der Straße (und ausnahmslos in feministischen Kreisen) erkannt zu werden. Wildfremde Leute benahmen sich, als wären wir gute Freunde. Andere, die mich gut kannten, distanzierten sich. Vielleicht hatten sie das Gefühl, dass ich sie zugunsten berühmter Leute vernachlässige oder noch vernachlässigen werde, vielleicht gab ihnen mein flüchtiger Erfolg den Eindruck, dass sie dadurch selbst geringer wurden, als ob ich sie bloßgestellt hätte. Vielleicht konnten sie mir nicht verzeihen, dass ich berühmt war und sie nicht. Kate Millett schreibt über dieses Phänomen in Flying, einem Buch, das erst später erschien.

Das Leben auf Vortragsreisen war zermürbend und keineswegs schmeichelhaft, insbesondere dann nicht, wenn junge Frauen in mein Bett hüpfen wollten. Es trieb mich zum Trinken. Einige Jahre lang trank ich abends in meinem Motel- oder Hotelzimmer, um einschlafen zu können. Ich war so weit weg von zu Hause – dies war zwar mein Zuhause, aber ich war so allein, wie ausgesondert durch meine Bewunderer: Ich war nicht eine von ihnen, ich wurde geopfert. Meine Reaktion auf den Ruhm war, um es mit den leicht abgewandelten Worten eines Gedichts von Martha Shelley zu beschreiben: Es ist zu spät, es rückgängig zu machen, aber ich bin mir nicht sicher, ob es eine Verbesserung ist.

* Cynthia Ozick bezog sich beim Ausdruck „dancing dog feminists“ auf folgende Aussage des englischen Gelehrten Samuel Johnson aus dem Jahr 1763: „Sir, a woman’s preaching is like a dog’s walking on his hinder legs. It’s not done well; but you are surprised to find it done at all.“ (‚Mein Herr, wenn eine Frau predigt, so ist das, wie wenn ein Hund auf seinen Hinterbeinen läuft. Er läuft dann zwar nicht sehr gut, aber Sie werden überrascht sein, dass er überhaupt läuft.')

** „house master“ wurden die (akademischen) Leiter der Häuser auf dem Harvard-Campus benannt, in denen Studenten in ihren ersten zwei Studienjahren wohnen. Die Bezeichnung wurde vor wenigen Jahren geändert.

Dritter und letzter Auszug aus Phyllis Cheslers Memoiren A Politically Incorrect Feminist: Creating a Movement with Bitches, Lunatics, Dykes, Prodigies, Warriors, and Wonder Women. Der Auszug erschien zuerst im Tablet Magazin.

This excerpt originally appeared in Tablet Magazine, at tabletmag.com, and is reprinted with permission.

Phyllis Chesler ist Autorin von 18 Büchern, darunter die wegweisenden feministischen Klassiker „Women and Madness“ (1972), „Woman’s Inhumanity to Woman“ (2002) und „An American Bride in Kabul“ (2013). Sie ist Fellow am Middle East Forum und gehört zu den Original Women of the Wall.